拡大投影機と測定の方法

装置の説明のところにも書きましたが,7番の実験の「光の波長」の側に左の写真のような拡大投影機が設置されています.スリット幅の測定にはこの装置を用います.

試料台にスリットを乗せると,そのシルエットが上方の丸いスクリーンに拡大表示されます.

以下に使用方法を説明します.

Step 1

スリットを試料台に載せて,ピントを合わせます.

そして,スクリーンに投影されたスリットの片側のエッジ(図ではエッジの左端)をスクリーン中央のマーカーに合わせます.

このときのマイクロメーターの読み(b1 mm)を記録します.

Step 2

スリットを試料台に置いたまま,マイクロメータを動かして,スリットの反対側のエッジ(図では右端)がマーカーに合うように調節します.

このときのマイクロメーターの読み(b2 mm)を記録します.

b1 と b2 の差からスリット幅 b が求まります.すなわち,Step 1 とStep 2 の間に試料台の動いた量がスリット幅,ということになります.

なぜこのようにして求められるかは,左の図を見ていただければOK?だと思います.

まずノートと筆記用具を準備します.実験に用いたスリットは台から外して持ってきて下さい.

持ってきた単スリットを試料台の上に載せます.レンズとの隙間が狭くてのせられないときは,ピントの調節ハンドル(下の写真を参照)を使って台の高さを下げて下さい.

回し過ぎてスリットがレンズにぶつからないように注意して下さい.

試料台を動かして,もう片方のエッジに合わせて同様に測定し,マイクロメーターの読み b2 を記録します.

b1 と b2 の差からスリット幅 b を計算します.

以下にマイクロメーターの読み方を説明します.

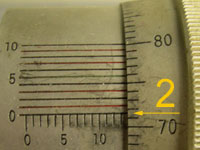

左の写真は試料台の右側についているマイクロメーターです.

試料台のわずかな動きを,ねじのピッチを 1 mm(1回転すると1 mm 進む)とすることで,大きな半径を持つシンブル(回転目盛り)に拡大して読むことができるようになっています.

Step 1

左の写真の黄色い矢印 1 に注目して下さい.この目盛りは試料台の位置を表しています.

この目盛りは 1 mm 単位で刻まれています.左の写真の場合,矢印の右端は 13 mmのところまで見えている(14 mmまでは見えない)ので,台の位置はmm単位で 13 mm ということが分かります.

Step 2

次に,シンブル上に刻まれている目盛りを読みます.このマイクロメーターの場合,1回転すると 1 mm だけ台が動きます.

シンブルの目盛りは100等分されているので,1目盛りは 0.01 mm に該当します.

目盛りを読む場所は,左の写真の矢印の位置(横方向に引いてある線の 0 の位置)です.

左の写真の場合,71と72の間にあることが分かります.

したがって,Step 1 の結果と合わせると,台の位置は

13.71 mm と

13.72 mm の間にあることが分かります.

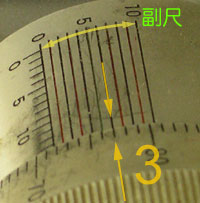

最後に,シンブル目盛りの副尺(バーニヤともいいます)を読みます.

副尺とは主尺(この場合はStep 2で読んだシンブル目盛り)の目盛り間隔に対して 1/10 だけ短い間隔で刻まれたものです.

このようなバーニヤを用いることで主尺の目盛り幅の 1/10 まで読むことができます.(詳しいことはテキストの10ページ参照)

読み方は,写真の奥から手前に引かれた10本の線のうち,もっとも主尺の目盛りと一致しているものを探すことで行います.左の写真では副尺の 6 がシンブル目盛りに最も一致しています.

このことから,写真の場合のマイクロメーターの読みは

13.716 mm

ということになります.

同じ作業を反対側のスリットのエッジについても行って両者の位置の差を求めて下さい.(おおむね 0.1 mm かそれ以下になると思います.)

注意点

スリットをレンズにぶつけないように

スリットを試料台に置くときに場所によってはレンズにぶつかる可能性があります.ぶつけると装置を痛めるだけでなく,スリット幅もかわってしまう恐れがあるので試料台の上げ下げにはくれぐれも注意して下さい.

スリットが明らかに平行でない時

スクリーン上に投影した時にスリットが明らかに平行でないときがあります.単スリット回折をさせたときのレーザーのあたる位置をおおよそ覚えていればその位置に置ける幅を測定して下さい.また幅を何か所かで測定しておけば後で誤差などを議論するときに役に立つでしょう.